г. Москва и Московская область, Россия

Целью настоящей работы является исследование коммуникационного феномена политического кодирования. В качестве методологического инструментария используются принципы компаративистики, контент-анализа и политического декодирования. Автор приходит к выводу, что политическое кодирование становится процессом формирования, распространения и закрепления влиятельными группами специфической интерпретации политической реальности (процессов, явлений, ситуаций) в массовом сознании посредством специальных политико-коммуникационных кодов. При этом функцию конкретных политико-коммуникационных кодов, масштабирующих политическую реальность для граждан, могут выполнять политические месседжи, метафоры, символы, имиджи, бренды, хэштеги, мемы, рингтоны, стереотипы, мифы и симулякры (киберсимулякры), сплетающиеся в управляемый интересантами поток политической повестки и преобразующие политическую реальность в формат постправды – эмоционально насыщенной квазиполитической реальности. Согласно авторской гипотезе, несмотря на ряд особенностей этих политико-коммуникационных кодов, все они обладают признаками фасцинации – практикой усиления воздействия коммуникационного сигнала на политический объект с целью программирования его поведения, когда ранее принятая политическая информация полностью или частично стирается либо трансформируется.

политическое кодирование, метафоры, симулякры, мифы, политическая повестка, коммуникация.

Введение

Повседневная жизнь простого человека подчинена определенному распорядку – общению с близкими, друзьями, а также работе, учебе, досугу. Коммуникация – это ритм большинства представителей современного общества, с которым нужно считаться. Во-первых, в ходе коммуникационных отношений индивиды постоянно взаимодействуют друг с другом посредством установленных правил, которые, в свою очередь, определяются сложившимися традициями в том или ином коллективе и сообществе. Во-вторых, индивиды, принимая эти «правила игры», интерпретируют через них различные явления, факты, процессы общественной и политической жизни.

Однако проблема заключается в том, – что можно считать универсальными правилами социальных взаимоотношений, и насколько они объективно отражают истинный портрет мира политики, а если необъективно, то какие интересанты и механизмы за этим стоят? Поэтому целью работы будет исследование коммуникационного феномена политического кодирования, для достижения поставленной цели потребуется решить ряд конкретных задач: провести первичную операционализацию и уточнение рабочего политологического аппарата; рассмотреть важнейшие теории, посредством которых можно дать объяснение некоторым технологиям политического кодирования; определить методологию исследования; наконец, провести сравнительный анализ новых технологий управления массовым сознанием.

Операционализация политологического аппарата

Итак, основа любой науки – это ее профессиональный язык. Политология здесь не является исключением. Следовательно, прежде всего, важно операционализировать рабочий инструментарий. Начнем с этимологии ключевого политологического понятия «политика», согласившись с мнением российского политолога С.В. Володенкова о том, что она является системой отношений, складывающихся по поводу завоевания, удержания, распределения и реализации власти [13, c. 14]. Но иногда политику пытаются буквально уровнять с властью. К примеру, называют политику наукой о власти (А. Грабовский) либо связывают ее с понятием «враждебности» (традиция К. Шмитта). Один из основоположников отечественной политической науки Ф.М. Бурлацкий критиковал такой подход, акцентируя внимание исследователей на том, что «власть» представляет собой реальную способность осуществлять свою волю в социальной жизни, навязывая ее, если необходимо, другим людям [8, c. 53]. При этом ученый, уточняя производное понятие «политическая власть», понимал под ним одно из важнейших проявлений власти, характеризующееся реальной способностью класса, группы, индивида проводить свою волю, выраженную в политике и правовых нормах.

Следующий термин, который нас интересует, это «код».Он может означать некий набор правил, помогающих однозначно интерпретировать (или перекодировать) что-то означающие знаковые элементы. Без знания кодов индивид не может расшифровать, понять язык политики, а также суметь общаться на нем. Это касается, в первую очередь, элитных фильтров на уровне распознавания «свой – чужой», а также общения профессиональных политиков. Данные коды доступа к своему знанию, как правило, устанавливаются влиятельными группами, с целью недопущения утечки корпоративной информации и создания искусственных барьеров по прохождению в собственную среду для ненадежных в политическом отношении чужаков, имеющих другое социальное происхождение.

Неслучайно М. Фуко вводит категорию «власти-знания», подразумевающей особое знание, существование которого определяется задачами власти. По предположению французского исследователя, общеизвестные понятия или предметы появляются путем конституирования соответствующего типа дискурса – совокупности знаков, словестных перформансов [32, c. 108-109]. Следует отметить, что мыслитель не просто рассматривал в своих работах особый тип политического дискурса, он его связывал с так называемыми «дисциплинарными институтами», конструирующими особую политическую реальность – «дисциплинарное пространство» [33, c. 145-147]. Фактически, такая дисциплина масштабирует и аналитическое, и социальное пространство, закладывая «правила игры», позволяющие организовывать одни коммуникации в обществе и прерывать другие, обнаруживать и изучать лояльных либо опасных для власти групп и индивидов.

Коды – не только какой-то общепринятый набор правил поведения или совокупность стандартов, применяемых для передачи, интерпретации и хранения информации, это еще и порядок трансформации одних значений, форм в другие. Но может быть и перекодирование – целенаправленная смена кода какой-либо влиятельной группой. Что может объясняться определенным расколом в самих прежних влиятельных группах, борьбой их представителей за власть либо появлением новой влиятельной группы, за которой стоит поддержка чем-то недовольной и социально активной целевой аудитории. При рассмотрении кодирования политической реальности с определенной долей уверенности можно говорить о возникающей кентавр-проблеме: с одной стороны, коды – элементы, строительные кирпичики для общего здания установленного и легитимного общественного порядка, но с другой стороны, они же могут встраиваться в технологии преобразования прежних правил поведения, приводя к всевозможным симулякрам.

На этом фоне логично уточнить терминологию Д. Яноу и М. ван Хульста, понимающих под фреймированием особый способ создания (world-making) и познания мира. Согласившись с их логичным мнением о том, что фреймирование включает приемы отбора, категоризации, именования и повествования политических событий и процессов, стимулирующие переход индивидов к политическим действиям, все же можно оспорить тот тезис, что различные дискуссии не ведут к закреплению доминирующей интерпретации политической реальности, предоставляя современному потребителю информационного контента разнообразные варианты повествований. Также можно усомниться и в их идее о том, что фреймирование не может предполагать сильный контроль со стороны каких-либо политических игроков, так как они, якобы, не обладают достаточными политическими и материальными ресурсами для изменения реальности [39]. Иными словами, учитывая результаты довольно солидных и серьезных работ И. Гофмана (считал, что фреймы не создаются сознательно) [41], Д. Шена, М. Райна (анализировали процесс фреймирования политических проблем) [46], Д. Яноу и М. ван Хульста по анализу фреймов и принимая саму теорию фреймирования, важно расширить категориальный политологический аппарат, введя рабочие термины, помогающие анализировать новейшие технологии управления массовым сознанием (особенно в условиях активизации манипулятивных практик «цветных революций» и пропагандистских технологий в среде социальных сетей Интернета).

Итак, политическое кодирование – это процесс формирования, распространения и закрепления влиятельными группами специфической интерпретации политической реальности (процессов, явлений, ситуаций) в массовом сознании посредством особых политико-коммуникационных кодов. Параллельно существует политическое перекодирование – процесс изменения, дискредитации и уничтожения влиятельными группами прежней общепризнанной интерпретации политического универсума. Кодирование и перекодирование интерпретации политики, как управляемые интересантами процессы, осуществляются посредством внедрения политических мифологем, стереотипов, символов(собственно, это и есть политические коды), не исключая конструирование сложных политических симулякров, не имеющих реальных прототипов. Следовательно, для осмысления этих технологий требуется политическое декодирование – процесс расшифровки, распознавания оптик кодирования и перекодирования политических процессов, явлений для реконструкции реального образа, прототипа интерпретации политики, а также процедура фиксации политических симулякров.

Для глубокого понимания механизма кодирования/перекодирования политической жизни важно обратиться к наследию отечественного культуролога М.К. Петрова, оперировавшего понятием «социокодов». Автор выделял три исторических варианта кодирования культурной действительности: лично-именной (архаичные общества), профессионально-именной (традиционный развитой социум) и универсально-понятийный (время, близкое к современности). Согласно Петрову, социокоды включают особые знаки, обладающие функционалом закрепления и хранения определенных значений чего-либо. Социокоды – не монополисты по упорядочиванию картины мира, а именно доступные арсеналы универсальных правил, на основе любого из которых можно конструировать целостную интерпретацию окружающей действительности, в том числе и политической [24, c. 400-403]. В итоге социокоды сводят разнообразие, мозаику в некую упорядоченность, понятную индивиду. Но, с другой стороны, получается, что те же социокоды могут быть инструментом в руках влиятельных групп по перекодированию интерпретации политического в массовом сознании. В.Ю. Даренский замечает, что современной наукой между разными видами политической власти и видами «социокодов» Петрова пока не выявлено однозначной корреляции. Между тем все же есть некоторые функциональные соответствия [9]: лично-именной «социокод» по своим архаичным задачам может быть отнесен к монархической власти, универсально-понятийный «социокод» пересекается с тем, что в политологии принято обозначать «развитой демократией» (либо «полиархией» в терминологии В. Даля) или «открытым коммуникативным сообществом» (по Ю. Хабермасу). Вместе с тем, третий, профессионально-именной «социокод» вполне соответствует переходным, гибридным политическим режимам.

Уместным дополнением к терминологическому анализу политического кодирования будет осмысление интересных тезисов статьи М.В. Ильина «Слоеный пирог политики: рецепты и импровизации» [15], где политолог выделяет в политике особые рецепты, процедуры и алгоритмы. «Рецептами» Ильин называет масштабные комплексы политических правил, программы, куда включаются сотни тысяч алгоритмов разного рода, а также десятки сотни процедур. Под «процедурами» автор подразумевает параллельное и последовательное сочетание алгоритмов. Но так как процедуры все же дают возможность альтернативы, выбора между различными вариантами политических действий, то они требуют от индивидов специальных усилий, знаний о политических кодах, навыков их объективного применения в социальной коммуникации и повседневном дискурсе. Тогда как алгоритмы считаются Ильиным самыми простыми правилами, простейшими навыками для поведенческих практик отдельных индивидов и элементарных проявлений их активности. Такое видение проблемы хорошо соотносится с современными зарубежными разработками, использующими понятийный аппарат «властных алгоритмов», где современная постгегемонистская власть анализируется как важный актор создания специфических алгоритмов взаимодействия граждан. К примеру, С. Лэш на деле переосмысливает понятие «гегемонии» А. Грамши, обращаясь к особым алгоритмам, через которые власть способна формировать социальные и культурные представления и непосредственно влиять на них в повседневной жизни [44, c. 55-78].

Власть параллельно узнает и анализирует информацию об обществе, его группах и индивидах благодаря социальным сетям, аккаунтам и профилям интернет-пользователей [40]. В виртуальной среде Интернета поколения Web 2.0 сами пользователи стали создавать контент, маркируя его особыми хэштегами, упорядочивающими и классифицирующими информационный контент, часто содержащий подробные сведения и впечатления о жизни людей, данные об их политических, музыкальных, литературных пристрастиях. Как видно, попытка операционализации кодирования политики проводится зарубежными исследователями посредством связи коммуникационных механизмов с новыми политическими технологиями управления массовым сознанием. Поэтому совершенно справедливо, что современный российский специалист в области социальных коммуникаций М.Г. Бреслер оперирует в своих работах категорией «коммуникационный код» [6]. Тогда как отечественный исследователь С.В. Володенков плотно подошел к глубинному пониманию новых технологий управления массовым сознанием – политическому хэштегированию и политической мемификации, как с практической, так и с теоретико-терминологической стороны [12]. По сути, эти явления становятся в условиях виртуальной среды Интернета новыми приемами кодирования и перекодирования интерпретации политической реальности. И если политическое хэштегирование позволяет управлять информационными потоками посредством коротких хэштегов, то сопутствующая политическая мемификация закрепляет новую интерпретацию, полученную от кодирования / перекодирования политических смыслов через внедрение привлекательного эмоционального фона. К этому можно добавить, что отечественный социолог С.В. Чугров справедливо заостряет внимание ученых на тезисе Р. Докинза о том, что современные интернет-пользователи с постмодернистстким сознанием способны интерпретировать информационный контент только зная особый мемокод – особый маркер [34], показывающий индивиду, насколько тот или другой контент интересен для него и его группы в формате квазиреальности постправды, когда уже привлекательна не достоверность какого-либо факта, а именно его эмоциональная оценка, обсуждение.

Таким образом, внедрение в политологический рабочий аппарат терминологии «политического кодирования», «политического перекодирования» и «политического декодирования» видится логичным и уместным, тем более что условия подобного феномена – тесную зависимость offline-образов политики от online-образов политики – доказывают и эмпирические данные других отечественных исследований [36, c. 12-24]. Ситуация такова, что современные интернет-пользователи постепенно утрачивают связь с прототипом, прообразом, первоисточником политической реальности, не только все больше усваивая сведения об окружающем мире благодаря виртуальным образам государства, политиков, партий, религий, политических идеологий, этносов, ценностей, исторических событий, общественных деятелей, но и получая готовую интерпретацию этих явлений, создаваемую цехом аналитиков и политтехнологов через кодирование и перекодирование политического пространства.

«Код доступа»: теоретико-методологический эскиз

Концептуальные основания феномена политического кодирования можно попробовать вывести из осмысления его технологических оптик по формированию, распространению и закреплению влиятельными группами в массовом сознании новой интерпретации политической реальности, а также из теоретического объяснения генезиса специальных политико-коммуникационных кодов. Еще Аниций Боэций рассматривал личный статус человека, понимая под persona некую индивидуальную сущность разумной природы и выводя категорию персоны от маски, использовавшейся в комедиях и трагедиях для представления отдельных людей (лат. persona происходит от personare – громко звучать). При этом личность индивида прочно связывалась философом с социальной ролью человека, важностью социальной игры и неизбежностью праксиса соответствующих масок [5, c. 53-59]. Критик Боэция Лоренцо Валла не случайно упрекал его за это театрализованное допущение. Ведь, если рассудить, то понимание маски в виде личины, временно носящейся человеком, подразумевает маскарад масок, социально-политический карнавал, принцип смены персоны, постоянную перекодировку, подмену реальности иллюзией. И, действительно, последовательное развитие в западных странах парадигмы атомизированного общества из индивидов-атомов (к теоретической основе которой немалое отношение имеет и Боэций), подошло к своему закономерному результату– виртуальным социальным сетям, аккаунту и боту. Философия атомизированного социума хорошо соотносится и концепцией общества спектакля, теорией общества потребления.

О. Уайльд в своем сочинении «Истина о масках» отмечал силу драматургии Шекспира в сочетании двух элементов – исторической достоверности и иллюзионистского метода. По мнению английского писателя, выраженным им в «Упадке лжи», искусство не выражает ничего, кроме самого себя, а реальная жизнь подражает искусству гораздо больше, чем искусство подражает жизни: «Люди научились видеть туман не оттого, что бывают туманы, а оттого, что поэты и живописцы объяснили им… притягательность таких погодных явлений» [30, c. 37]. Любопытно, но в творчестве этого автора видны хорошие примеры (для своего времени) по перекодированию реальности на принципах ее отрыва от прототипов образов. И здесь мы близко подходим к теории симулякров.

Разработки Ж. Бодрийяра также теоретически подкрепляют основания анализа технологий кодирования политической реальности [4, c. 22-23]. Особенно хорошо объясняет «перезагрузку» интерпретации политики в интернет-среде его теория симулякров. Исходя из принципов модели французского мыслителя, сначала offline-образы политической реальности (истинные прототипы политических процессов, идеологий, ценностей, партий, движений, политических лидеров, властных элит) проникают в социальные сети. Там эти ситуации и явления повседневной политической жизни получают свои новые online-образы, уже искажающие и маскирующие прежнюю реальность. Позже возникает подлог политической реальности, проводится камуфлирование отсутствия конкретного offline-образа политики. В результате такого кодирования либо перекодирования у интернет-пользователей меняется интерпретация политического мира, распространяется и закрепляется новый конструкт, не имеющий отношения к подлинной реальности, на деле выступая собственным политическим симулякром.

Политическое кодирование ориентировано на изменение интерпретации политической реальности в массовом сознании. Но какую конечную цель имеет эта «перезагрузка» интерпретации? Кодирование политической реальности предполагает масштабирование пространственно-временного континуума интересантами (влиятельными группами, элитой, их лидерами, партиями и политическими режимами) «под себя». Хорошо иллюстрирует этот механизм, казалось бы, архаичная практика управления обществом в империи инков – Тауантинсуйю. Будучи политической элитой среди местного населения – кечуа, инки внедрили для коммуникации между столицей и частями империи кипу – особую узелковую систему передачи данных (иногда называемым «узелковым письмом»), где была зашифрована важная для государства информация, читаемая по заранее разработанному и единому коду. Примечательной особенностью кипу была его абсолютная привязанность к определенному человеку, специально обученному работе с ним – кипукамайоку. Для того, кто не обладал коммуникационными кодами, это был всего лишь клубок простых нитей. Исследователи предполагают, что кодированию подвергались законы, историческая, ритуальная и мифологическая информация. Советский американист В.А. Кузьмищев, опираясь на указание испанского монаха и хрониста Монтесиноса, в книге «Царство сынов солнца» [19, c. 115-123] даже предположил, что инки целенаправленно уничтожили собственную письменность кельку в своем обширном государстве для создания режима подконтрольной коммуникации с отработанным механизмом срочных сообщений. Правда, после испанской конкисты и исчезновения института кипукамайоков коды к такой информации были утеряны…

Отечественные исследования дают обширный методологический инструментарий для понимания политического кодирования как механизма управления интерпретацией реальности, поэтому российской политологии нельзя их забывать и игнорировать, замещая предпочтением зарубежных моделей. К примеру, другой советский американист и исследователь майя Ю.В. Кнорозов в рамках теории сигнализации предложил категорию фасцинации – приема усиления коммуникационного воздействия сигнала с целью повышения выполненяемости команды со стороны объекта и программирования поведения личности, когда ранее принятая информация полностью или частично стирается [18, c. 163]. Чем не объяснение механизма перекодирования политики? Средством семантической фасцинации являются многозначность описания, неясность, мнимые личности и выдуманные события. Кнорозовский тезис поразительно пересекается с феноменом постправды (эмоционально усваиваемой квазиреальности), исследованию которого посвящают свои работы современные политологи [34]. Практикуя междисциплинарный подход, Кнорозов заметил, что подача сигнала одним элементом (субъектом) системы преобразуется в команду, предполагающую выполнение действия со стороны адресата (объекта). Такой подход, прежде всего, интересен для выявления базовых закономерностей в области современной политической коммуникации и сегменте разработок, посвященных анализу политических технологий и манипуляций.

Кроме того, разобраться в причинах кодирования мира политики можно, если попробовать фиксировать явление политической идентичности, а также сетевой политической идентичности. Как правило, идентичность выполняет функцию маркера, помогающего индивиду ориентироваться в политическом ландшафте путем ассоциирования себя с каким-либо политическим сообществом [31].Однако, если современное политическое кодирование осуществляется посредством активного взаимодействия offline- и online-образов политики, то можно предположить, что результатом такого процесса станут сетевые политические идентичности – новые арены коммуникационного взаимодействия интернет-пользователей, которых по каким-либо причинам не устраивают традиционные площадки общения. Концептуализация явления сетевой политической идентичности предполагает критическое отношение к «Декларации независимости киберпространства» Дж. Барлоу, где провозглашается идея, что децентрализованные сети якобы неподвластны политическому контролю по своей природе. К слову, Н. Карр в своей книге, наоборот, доказывает, что в процессе интегрирования различных сегментов Интернета в единые информационные массивы данных возникают оптимальные условия для построения действенной и гибкой модели управления массовым сознанием [17]. Пользуясь терминологией Д.М. Воробьева, можно сказать, что влиятельные группы, учитывая стремительное развитие современного информационного общества, ориентированы для упрочнения собственной легитимности и власти над обществом конструировать сетевые идентичности как специфические «носители легитимности» [14].

Тем не менее важно понимать, что сетевые политические идентичности, создаваемые для поддержки влиятельных групп, могут выполнять свою функцию кодирования/перекодирования интерпретации политики не бесконечно. Дело в том, что сетевые политические идентичности можно локализовать на уровне ценностно близких сообществ социальных сетей Интернета. Однако сетевые сообщества в своем развитии проходят определенный цикл, что грамотно объясняет в своих работах М.Г. Бреслер [7]:

– этап формирования (стратификация пользователей выражена незначительно);

– этап ограничения (формируется коммуникационный код, ценности сообщества, появляется «ядро» и «периферия» группы);

– этап информационной активации (происходит распространение информационно-политического контента);

– этап самовоспроизводства информации (структура связей пользователей смещается с линейной на сетевую);

– этап распада (угасание интереса к сообществу по субъективным и объективным причинам).Поэтому эти новые сетевые идентичности подпитываются всевозможными политическими месседжами, стереотипами, символами и мифами, сплетаясь в мощный узел управляемой повестки. Иначе они просто исчезнут и не смогут выполнять свою миссию – перекодировку интерпретации политической реальности в пользу властных групп.

В качестве методологической основы изучения феномена политического кодирования/перекодирования в данной работе берется принцип политического декодирования – процесс реконструкции реального образа, прототипа интерпретации политики, а также процедура фиксации политических кодов – месседжей, мифов, стереотипов, символов, хэштегов, мемов,симулякрови повесток. Реконструкция политического прототипа учитывает принципы фасцинации, разработанные Ю.В. Кнорозовым. Декодирование рассчитано на выявление названных политических кодов, преобразующих политическую реальность в формат постправды – эмоционально насыщенной квазиполитической реальности.

Рабочим инструментарием для выявления кодов «перезагрузки» интерпретации политической жизни будет контент-анализ. Основные методологические принципы контент-анализа заложены в трудах Б. Берельсона и К. Криппендорфа. Так, Берельсон предупреждал о сильном влияниикатегориальной системы на конечный итоговый результат контент-анализа, тогда как Криппендорф писало тех вопросах, с которыми сталкивается ученый при проведении контент-анализа (характер данных, приемы их выявления, объем исследуемого контента, проблемы контекста, границы анализа, специфика выводов) [42]. Контент-анализ политических явлений стал применять Г. Лассуэлл, изучавший примеры немецкой пропаганды, а также специфику освещения американских, немецких, британских тем в разных информационных источниках [45]. Интерес представляют и выводы, изложенные в работах Х. де Ландтсхеера, который показал, что политические метафоры становятся приемами манипулятивного воздействия на процедуры принятия управленческих решений [43]. При этом рост политических метафор, по предположению ученого, коррелирует с активными фазами экономических и политических кризисов.

Декодирование: взламывая коды политики

Голландский политический философ Ф. Анкерсмит в рамках своей теории политической репрезентации пишет о том, что преодолеть опасность манипуляции можно, сохранив дистанцию между субъектом и объектом политической реальности. В своем тезисе он опирается на мысль Макиавелли о разорванности политической реальности, когда понять действия правителя и его подданных можно лишь, рассмотрев их на расстоянии: «Как художнику, когда он рисует пейзаж, нужно спуститься в долину, чтобы охватить холмы и горы, и подняться на гору, чтобы охватить взглядом долину, так и здесь: чтобы постигнуть сущность народа, надо быть государем, а чтобы постигнуть природу государей, надо принадлежать к народу» [20, c. 47-48]. Без этого эстетического зазора граждане и политики не смогут друг друга распознавать, так как первые окунутся в манипуляцию, а вторые уйдут от ответственности. Как видно, автор использует в анализе политики терминологию искусства. Политический стиль – это та категория Анкерсмита, которая не только позволяет названным участникам политического процесса узнавать друг друга, но и дает политологу «ключ доступа» к декодированию современной политической реальности, запутанной политическими мифами, стереотипами и симулякрами. По мнению ученого, возникновение новой политической реальности всегда можно отследить по формированию нового политического стиля. Он отмечает, что стиль в политике важнее для простого человека, чем сложные дискуссии и отчеты, и связан с конкретным вопросом о том, какими должны быть государство, бюрократия, судопроизводство – мягкими или строгими, сдержанными или активными, щедрыми или экономичными, умеренными или подавляющими.

Элегический политический стиль Анкерсмит обнаруживает там, где идеализируются принципы прямой демократии (в том числе, когда речь идет о современных проектах электронной Агоры), и идея естественного права [1, c. 191-193]. Сатирический политический стиль, наоборот, читается там, где политическая реальность построена на отказе от неких идеалов. Причем, он делит его на два дополнительных стиля – трагический (с элементами предопределенности, серьезности, практицизма) и комический (основан на остроумии, проницательности, умении придать реальности достоверность и оригинальность). Но Анкерсмит предупреждает, что политический стиль легко спутать с манерой (ассортиментом форм и образов, которые выбирает, к примеру, сам политтехнолог, а не гражданин), полагая под политическим маньеризмом распространенные приемы манипулирования гражданином, заставляющие его принять чужую точку зрения [2, c. 194]. Поэтому, согласно Анкерсмиту, только разобравшись в политическом стиле, человек сможет обрести контроль над сложной политической реальностью. Политическая реальность остается реальностью лишь при возникновении политической репрезентации между представителем (политиком, государством, партиями) и представляемым (гражданином, целевыми аудиториями), тогда как популистская риторика максимального сближения субъекта и объекта политики может на деле всего лишь камуфлировать замену политической реальности и ответственности государственных деятелей за нее виртуальностью, блефом. Легитимная политическая власть предполагает эстетическую отдаленность общества и государства.

Рассмотрим некоторые примеры стилизации политического пространства в виде политических кодов, нацеленных на управление массовым сознанием: политические месседжи, метафоры, символы, рингтоны, стереотипы, мифы, симулякры и повестки.

Политический месседж. Чтобы декодировать политический дискурс, необходимо обнаружить конкретные политические месседжи, часто оказывающимися предвыборными обещаниями кандидатов, тезисами программ партий, общественно-политических организаций, выступлений представителей властной элиты, зарубежных политиков. Заинтересованные акторы, приняв решение о перекодировании политической реальности в конкретном обществе под свои властные, экономические и ценностные цели, как правило, сначала заказывают диагностику существующей системы интерпретации у большинства индивидов данного социума. Диагностика включает различные методики получения эмпирического массива данных. С помощью фокус-групп, глубинных, экспертных интервью и SWOT-анализа у разных целевых групп выявляются предпочтения и негативные в ассоциации политике и политической деятельности. На основании составления портрета интересов целевых аудиторий под них создается понятный им политический месседж – особый короткий контент (не только текстовые, но и фото-, аудио-, видеопослания), который станет снова и снова повторяться с целью убеждения индивидов в верности и объективности той или иной картины восприятия политической жизни. Политический месседж должен обладать следующими характеристиками [22]: с одной стороны – быть кратким, важным, правдивым, внушать доверие, с другой, – контрастным, ясным, повторяемым и одновременно эмоциональным, направленным на конкретную адресную группу. Если он, как минимум, не соответствует параметрам ясности и правдивости, то это будет уже не политический месседж, а манипуляция.

Политические метафоры. Большое подспорье для закрепления политического месседжа в целевых группах оказывает использование языка так называемых политических метафор. С метафорами у политических интересантов лучше получается убеждать общественность через употребления значений в переносном смысле на примерах сходства, аналогии, сравнения. Одной из ранних политических метафор является описание Платоном государства как корабля, ведомого кормчим – правителем, государственным деятелем. Метафора – не знание, а больше организация знания, ведь связность и единство достигаются организационными схемами и гештальтами. Кроме того, метафоры указывают на определенный тип поведения или действия – они могут собираться в более-менее стройную композицию политической идеологии либо встраиваться в аморфную структуру политического мифа, подменяющего идеологическое знание. В политическом дискурсе метафорическая аргументация выступает одним из способов трансформации политических предпочтений целевой аудитории через эмоционально-волевую область. Через метафоры происходит не только познание, но и структурирование политической реальности. Политическое декодирование можно проводить следующим способом: берутся какие-либо политические тексты (спичи), заявления того или иного государственного деятеля за определенный временной лаг, затем проводится контент-анализ встречающихся политических метафор. После выявления доминирующих кодов в виде политических метафор проводится соответствующая экстраполяция и формируется прогноз развития политической ситуации. И если государственный деятель в своих выступлениях резко снизил объем милитарных метафор, метафор, связанных с безопасностью, силой, то можно предположить, что политический истеблишмент намерен кардинально поменять вектор во внутренней и внешней политике. К примеру, в выступлениях венесуэльского лидера У. Чавеса присутствовали антропоморфные политические метафоры [16] (к примеру, метафоры «семья», «государство – это семья» практиковались для обозначения власти и народа, «братья», «сестры» – в случае обращения к государствам Карибского бассейна, МЕРКОСУР, Лиге Арабских Государств). Артефактные политические метафоры «дома», «домашнего очага» применялись Чавесом в контексте защиты страны против врага. Выявляя метафоры, понимая их источники, цели, смысл, контекст применения, мы постепенно начинаем разбираться в процессе кодирования политической реальности, так как в метафоричном дискурсе работает знакомый принцип фасцинации – усиления воздействия с целью программирования массового сознания.

Политические символы, образы, имиджи и бренды. Часто политическое пространство кодируется с помощью определенных символов, образов. Кодированием могут заниматься разные интересанты (как отечественные, так и зарубежные): оппозиционные лидеры, правительство, властная элита, партии, работающие на них политтехнологи. Так, известен пример символа кулака, сплотивший радикальную оппозицию во время «цветных революций» в Сербии, Грузии, Украине, Египте, попыток «цветных революций» в Иране, Армении, Белоруссии, России. Символы в политике можно декодировать с помощью наработок в области теории архетипов К.Г. Юнга. Если допустить, что архетипы – это коллективно наследуемые формы восприятия и понимания, наиболее древние организующие нашу жизнь мыслеформы [23, c. 30], то можно попытаться понять причины и возможные последствия кодирования политической жизни через символы и символические ряды. Кроме того, важно учитывать, что в политической символике серьезную роль играют техники сочетания различных цветов, так или иначе влияющих на восприятие политической информации (например, красные, оранжевые сочетания играют мобилизационную роль). Но так как современная жизнь людей тесно связана с Интернетом и его социальными сетями, важно понимать возможности декодирования политики в условиях виртуального мира. Для этого нужно учитывать эффект пересечения, наложения реального и виртуального универсума. Профессор С.В. Тихонова обращает внимание на то явление, что после первичной виртуализации общества, когда реальные прототипы политики – символы идеологий, бренды партий, имиджи и образы политических лидеров, элит проникли в социальные сети, обозначился обратный процесс – социализация Интернета, при которой перекодированные виртуальные символы и образы политики стали обогащаться вполне реальными, персонифицированными социальными связями [29]. Иными словами, стало происходить небывалое в истории человечества сближение новой online-коммуникации в социальных сетях и традиционной offline-коммуникации между реальными живыми людьми. Сразу вспоминается яркое наблюдение О. Уайльда о мощном воздействии на человека сочетания из переплетенных элементов иллюзии и достоверности. Граница реального и виртуального в политике также размывается. Это заметно на следующем примере, – люди, стремясь завязать реальные отношения, показать свою реальность, стремятся наполнить свой аккаунт в социальных сетях политическим контентом, максимально отражающим его образ. В анализе политических символов могут оказать существенную помощь теоретические модели итальянского семиолога У. Эко, предложившего собственные идеи интерпретации и структуралистских кодов [38]. Анализируя приемы рекламы, Эко рассматривал и их манипулятивную сторону.

Политические хэштеги, мемы, рингтоны, как особые коммуникационные явления, тесно связаны друг с другом. И если, например, политические рингтоны (удачное сочетание коротких музыкальных треков, речей политиков (к примеру, Б. Обамы), способное использоваться на обычных мобильных телефонах) в России мало распространены, то политические хэштеги активно применяются в социальных сетях по причине их удобства для управления информационными потоками, ветками обсуждений различных политических новостей. Политические мемы эмоционально сопровождают и поддерживают политические хэштеги, соединяя узнаваемые, но бессмысленные по отдельности части образов, символов [21]. «Решетчатая метка» хэштега возникла в интернет-пространстве для того, чтобы навести там порядок среди того информационного шума, хаоса, который создали интернет-пользователи со своим потоком непрофессионального контента поколения Web 2.0. Идея К. Мессины была в том, чтобы через поисковые слова, сопровождаемые «решеткой», формировать дискуссионные группы по конкретной теме [26]. Поначалу малоизвестный, принцип хэштегирования обрел популярность в сети Instagram, заменив длинные описания фотографий, мемов, которые, к тому же, стало возможно быстрее найти. Побочным эффектом стало то, что пользователи стали видеть лишь то, что помечено хэштегом. Налицо возникал эффект управления политической информацией, ее кодирование путем выделения нужных для интересанта, влиятельных групп актуальных событий через хэштеги. К примеру, политический хэштег #YesWeCan в 2008 г. служил для мобилизации сторонников Б. Обамы во время президентской гонки, #tcot, как акроним «Top conservatives on Twitter», нацелен на объединение людей с консервативными взглядами, хэштеги #pman (Молдавия) и #IranElection (Иран) в 2009 г. являлись механизмом объединения политической оппозиции во время попыток «цветных революций». Хэштеги #SidiBouzid (Тунис), #arabspring (Тунис, Египет), #Jan25 (Египет) стали популярными в период общественных беспорядков так называемой Арабской весны. В США политические активисты для привлечения внимания к некоторым проблемам управляли информационными потоками с помощью хэштегов #OccupyWallStreet (организация недовольных финансовой элитой в 2011 г.), #BlackLivesMatter (обсуждение расово мотивированного насилия), #standwithrand (протесты против использования дронов федеральными властями), #HandsUpDontShoot (протесты 2014 г. из-за убийства полицейским подростка-афроамериканца в Фергюсоне), #ICantBreathe (протесты из-за гибели афроамериканца Э. Гарнера в 2014 г.), #MuslimLivesMatter (гражданские акции после убийства мусульман в северной Каролине в 2015 г.)[10]. Организация протестов на Украине и свержение власти в ходе очередной «цветной революции» 2014 г. в том числе предусматривала хэштег #euroMaidan. В том же году хэштеги #hkclassboycott и #UmbrellaRevolution стали механизмом управления политическими протестами в китайском Гонконге в формате «революции зонтиков». Также протестами на Западе управляли политических хэштеги #BringBackOurGirls (недовольство захватом учениц в школе Нигерии), #JeSuisCharlie (волнения из-за расстрела редакции Charlie Hebdo). Основной стороной кодирования политики подобными технологиями является то, что хэштеги дают для интернет-пользователей заведомо готовую картину интерпретации тех или иных событий.

Политические стереотипы. У. Липпман под стереотипом понимает упрощенную картину мира, формирующуюся в результате удовлетворения потребности человека видеть реальность более понятной, чем она есть на самом деле. Процесс стереотипизации политической реальности возникает как результат работы нашей нервной системы абстрагироваться от нерелевантной политической информации, данных, сосредотачиваясь только на тех сведениях, новостях, которые являются важными и необходимыми в конкретный отрезок времени для достижения каких-либо целей [27, c. 111-116]. Сами же политические стереотипы становятся итогом стереотипизации политики. Как правило, они проще подлинной политической реальности, а поэтому устойчивые, не врожденные, а приобретенные, эмоционально насыщенные. Наиболее элементарные политические стереотипы работают в координатах «свой – чужой». Политические стереотипы упрощают управление обществом элитами, влиятельными группами, играют важную роль в гомогенизации социально-политических отношений. Гендерные исследования свидетельствуют, что современному политику-женщине важно учитывать существующие стереотипы: с одной стороны, формировать образ сильного руководителя, с другой стороны, сохранить высоко ценящиеся в обществе женские черты [25]. К примеру, расхожим стереотипом является отнесение хладнокровия, рациональности к мужским качествам, а эмоциональности, ранимости – к женским. Поэтому маскулинизизация собственного образа может декодироваться как попытка подстроиться под расхожие стереотипы, но не всегда означает истинные взгляды политика.

Политические мифы. В отличие от киберсимулякров, миф все же имеет под своей основой некий прототип, первоисточник, искаженный до уровня восприятия определенной целевой аудитории. Миф в политическом пространстве выполняет больше не функцию манипуляции, а функцию конструкции политической реальности, так как манипулятор и манипулируемый не обязательно могут включаться в общие мифологические системы. Например, Л.Е. Бляхер приводит такие расхожие мифы на Дальнем Востоке России как «богатый регион, ограбленный Москвой», «желтая угроза» [3, c. 44-57]. Для декодирования искаженной политической реальности важно понять причины и условия возникновения подобных мифов. Н.И. Шестов отмечает, что еще в советских исследованиях допускались элементы политического мифотворчества, когда миф учитывал массовое сознание: борьба властных элит и государства с теми, кто оспаривал их экономическое и политическое доминирование всегда осуждалась, тогда как революционная борьба социальных низов против тех же элит и государства одобрялась [35]. Но, по Шестову, такая мифологизация политической реальности составляла костяк исторической памяти, создавая консенсус между властью и гражданами. Таким образом, политические мифы могут преследовать разные цели. Задача политолога – понять их.

Политические симулякры не имеют некого прототипа, источника. Они всецело ориентированы на построение новой картины политической реальности, удобной для влиятельных групп и элит. Симулякры могут использовать готовые расхожие стереотипы, мифы, символы, мемы, месседжи, встраивая их в свою композицию, ориентированную, прежде всего, на подмену реальности квазиреальностью. В настоящее время наиболее актуальными для декодирования становятся так называемые киберсимулякры [11], невозможные без интернет-коммуникаций. Декодировать политические симулякры, понять их истинные функции можно разобравшись в том, какие интересанты (конкретные крупные корпорации и связанные с ними представители властных элит) перенастраивают восприятие текущей политической реальности через черты «многослойного пирога» глэм-капитализма: нарциссизм (сосредоточенность индивида на себе, своем мире, а не на коллективных, общественных проблемах), шоу-шик (непременная игра на публику, отношение к политике как к шоу, где политики – актеры, а не вершители человеческих судеб), гедонизм (понимание жизни как отсутствия проблем, постоянного праздника), cool-ирония (холодная ирония с уходом от серьезных политических тем), эротизм (гипертрофированная сексуальность, замещающая общественно значимые темы), имиджевый интеллектуализм (зацикленность на модных тенденциях в искусстве, литературе, науке) [37, c. 406–409]. Как правило, искусственно создаваемые симулякры нацелены на переключение внимания общественности с политических на неполитические проблемы.

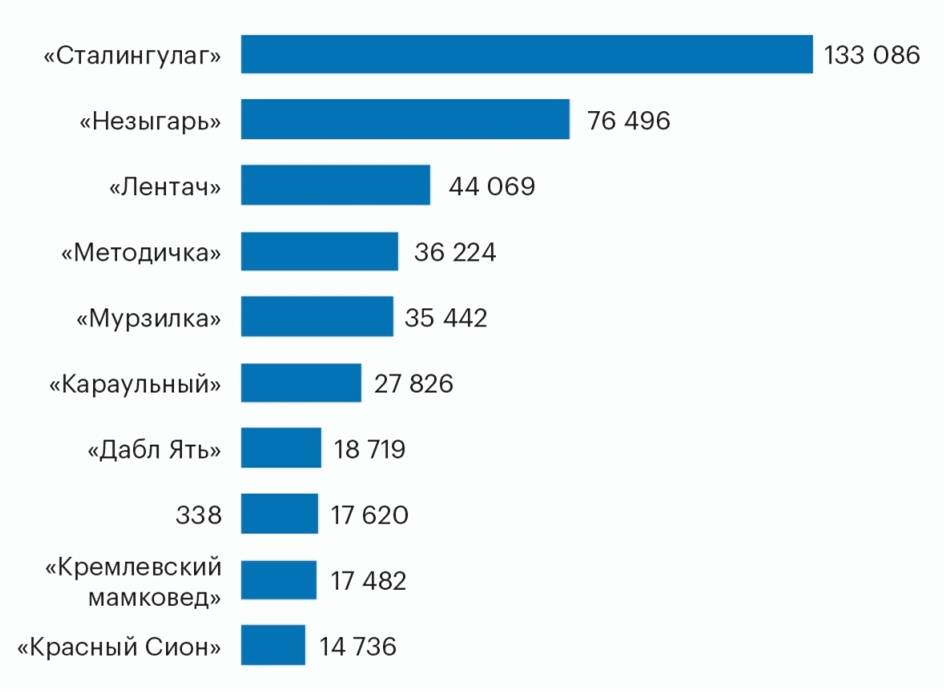

Политическая повестка. Фасцинация в кнорозовском понимании хорошо видна на примере контент-анализа современной политической повестки, в которую сплетаются все вышеперечисленные политические коды – месседжи, символы, рингтоны, мемы, хэштеги, метафоры, мифы, стереотипы и киберсимулякры. Аксиологическое осмысление современных событий, происходящих в России и мире, показывает, что те интересанты и акторы, которые контролируют дискурс и новостные коммуникационные потоки, циркулирующие через массмедиа, фактически изменяют и перенаправляют политическую повестку дня, а значит, и обладают реальной властью. Ярким примером кодирования политической реальности через месседжи, мифы, стереотипы, символы, являются сообщества социальных сетей. В современной России популярность набирают политические Telegram-каналы (на что, безусловно, повлияли и угрозы Роскомнадзора закрыть сам мессенджер Telegram), в определенной мере управляющие политической повесткой. Так, информационная шумиха вокруг губернаторской ротации 2017 г. показала, что Telegram все больше превращается в инструмент политического влияния на массовое сознание в российских регионах. Политолог С. Аранович так высказался по этому поводу, заметив, что российской власти не хватает каналов неформального обмена политической информацией и ее интерпретации: «Утром читаешь намеки Кремля в Telegram-канале, вечером видишь новость в топе "Яндекса"».

Рис. 1. Самые популярные политические Telegram-каналы по количеству подписчиков (оценка РБК)[28]

Минимизация рисков при анонимном ведении Telegram-каналов, возможность свободно обращаться с политической информацией также обращает взоры россиян к этому ресурсу. Но Telegram-каналы привлекательны не только для простых россиян, этим механизмом интересуются и представители власти (рис. 1). В Интернете даже стала циркулировать информация о том, что власти намерены запустить в российских регионах целую сеть из порядка 100 анонимных политических Telegram-каналов для создания управляемой повестки перед выборами президента [28]. Эффективность политических каналов видна на примере уже существующих ресурсов. Так, Telegram-канал «16 негритят» занимается освещением политических новостей по всем российским регионам. Есть и Telegram-каналы, специализирующиеся на отдельных российских регионах: Life18 объявил себя политическим каналом Удмуртии, «Говорит Кавказ», «Папаха Медиа» – Северо-Кавказского федерального округа, «Тусовочка» – Новосибирска, «Мордодед» – Самарской области. Также активны такие политические каналы, как «Новости районов Санкт-Петербурга», «Устинов троллит», «Нижегородский олень», «Приморский политолог» и др.

Подведем итоги. Политическое кодирование становится процессом формирования, распространения и закрепления влиятельными группами специфической интерпретации политической реальности (процессов, явлений, ситуаций) в массовом сознании посредством специальных политико-коммуникационных кодов. Роль конкретных политико-коммуникационных кодов, масштабирующих политическую реальность для граждан, могут выполнять политические месседжи, метафоры, символы, имиджи, бренды, хэштеги, мемы, рингтоны, стеротипы, мифы, симулякры (киберсимулякры), сплетающиеся в общий поток управляемой интересантами политической повестки. Несмотря на ряд особенностей этих политико-коммуникационных кодов, все они обладают признаками фасцинации – практикой усиления воздействия коммуникационного сигнала на политический объект с целью программирования его поведения, когда ранее принятая политическая информация полностью или частично стирается либо трансформируется. Поэтому для современного политолога актуальным становится процедура политического декодирования –расшифровки, распознавания оптик кодирования и перекодирования политических процессов, явлений для реконструкции реального образа, прототипа политической реальности.

1. Анкерсмит Ф. Политическая репрезентация[Текст] / Ф. Анкерсмит. М.: Изд. ВШЭ. 2012. С. 191-193. 288 с.

2. Анкерсмит Ф. Эстетическая политика. Политическая философия по ту сторону факта и ценности[Текст]/ Ф. Анкерсмит. М.: Изд. ВШЭ. 2014. 504 с.

3. Бляхер Л.Е. Политические мифы и политическая культура дальнего востока России [Текст] / Л.Е. Бляхер //Культура и наука Дальнего Востока. 2007. № 1 (1). С. 44-57.

4. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция[Текст] / Ж. Бодрийяр. Пер. О.А. Печенкиной. Тула, 2013. 204 с.

5. Боэций. «Утешение Философией» и другие трактаты[Текст] / Боэций. М.: Наука. 1990. 414 с.

6. Бреслер М.Г. Методика комплексного анализа сетевого сообщества[Электронный ресурс] / М.Г. Бреслер //Nauka-rastudent.ru. 2015. №9(21) Режим доступа. URL: http://nauka-rastudent.ru/21/2919/ (дата обращения: 14.19.2017).

7. Бреслер М.Г.Трансформация сетевого сообщества на разных стадиях жизнедеятельности [Электронный ресурс] /Бреслер М.Г., Э. Бикбаева //Nauka-rastudent.ru. 2014. №12 (12-2014). Режим доступа. URL: http://nauka-rastudent.ru/12/2308/(дата обращения: 14.19.2017).

8. Бурлацкий Ф.М. О политической науке[Текст] /Ф.М. Бурлацкий. М.: Изд. Моск. унив. 2013. 360 с.

9. Даренский В.Ю. «Коды» знания и «коды» власти: К политологической экспликации идей М.К. Петрова [Текст] / В.Ю. Даренский//Credo new. 2008. №4. С. 182-194.

10. Джонс Р. История политических хэштегов: как Twitter стал эффективным инструментом протеста [Электронный ресурс] / Р. Джонс. Режим доступа. URL:http://www.furfur.me/furfur/changes/changes/179689-heshtegi(дата обращения: 14.19.2017).

11. Володенков С.В. Киберсимулякры как инструмент виртуализации современной массовой политической коммуникации [Текст] /С.В. Володенков //Информационные войны. 2014. № 4 (32). С. 18-21.

12. Володенков С.В. Технологии интернет-коммуникации в системе современного политического управления: диссертация ... доктора политических наук [Текст] /С.В. Володенков. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова. 2015. 441 с.

13. Володенков С.В. Управление современными политическими кампаниями[Текст] /С.В. Володенков. М.: Изд. Моск. унив. 2012. 312 с.

14. Воробьев Д.М. Носитель легитимности (Российская политическая традиция организации социального адреса Власти) [Текст] / Д.М. Воробьев //Полис. Политические исследования, 2005. №3. С. 62-64.

15. Ильин М.В. Слоеный пирог политики: рецепты и импровизации [Текст] / М.В. Ильин //Полис. Политические исследования. 2016. №1. С. 88-103.

16. Калашова А.С.К вопросу о роли когнитивной метафоры в испанском политическом дискурсе [Текст] /А.С. Калашова, П.В. Пантюхова //Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 4-2 (58). С. 96-100.

17. Карр Н. Великий переход: что готовит революция облачных технологий[Текст] /Н. Карр. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 544 с.

18. Кнорозов Ю.В. Об изучении фасцинации [Текст] /Ю.В. Кнорозов //Вопросы языкознания. 1962. № 1. С. 163.

19. Кузьмищев В.А. Царство сынов солнца[Текст] /В.А. Кузьмищев. М.: Мол. гвардия. 1982. С. 115-123.

20. Макиавелли Н. Государь[Текст] /Н. Макиавелли. СПб.: Кристалл. 1998. 57 с.

21. Мирошниченко И.В.Сетевая публичная политика: контуры предметного поля [Текст] / И.В. Мирошниченко, Е.В. Морозова //Полис. Политические исследования. 2017. №2. С. 82-102.

22. О’Дей Б. Планирование политических кампаний. Шаг за шагом к победе на выборах[Текст] /Б.О’Дей.М.: Национальный демократический институт международных отношений. 1999. 76 с.

23. Одайник В. Психология политики: политические и социальные идеи Карла Густава Юнга[Текст] /В. Одайник. СПб.: Азбука-классика. 2010. 256 с.

24. Петров М.К. История европейской культурной традиции и ее проблемы[Текст] /М.К. Петров. М.: РОССПЭН, 2004. 776 с.

25. Пирожкова И.С. Прецедентное имя как средство репрезентации гендерных стереотипов в политическом дискурсе К. Райс и И. Хакамады [Текст] /И.С. Пирожкова//Политическая лингвистика. 2017. № 1. С. 91-97.

26. Ройхер Г.10 лет хэштегу [Электронный ресурс] / Г. Ройхер, Э. Володина. Режим доступа. URL: http://www.dw.com/ru/10-лет-хэштегу/a-40206283(дата обращения: 14.19.2017).

27. Саудов Р.Т. Стереотип в политическом дискурсе Барака Обамы [Текст] /Р.Т. Саудов.//Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 11 (192). Филология. Искусствоведение. Вып. 42. С. 111-116.

28. Серков Д.«Утром в куплете»: зачем власти запускают 100 анонимных Telegram-каналов [Электронный ресурс] / Д. Серков, В. Холмогорова. Режим доступа. URL: http://www.rbc.ru/society/10/10/2017/59d74dbd9a7947913b008e5a?from=main_right(дата обращения: 14.19.2017).

29. Тихонова С.В. Социальные сети: проблемы социализации Интернета [Текст] /С.В. Тихонова //Полис. Политические исследования. 2016. №3. С.138-152.

30. Уальд О. Истина о масках: эссе[Текст] /О. Уальд. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус. 2015. 416 с.

31. Фадеева Л.А. Идентичность как категория политической науки: исследовательское поле и когнитивный потенциал [Текст] /Л.А. Фадеева //Политическая наука, 2016. №2. С. 164-180.

32. Фуко М. Археология знания[Текст] /М. Фуко. Киев. 1996. 208 с.

33. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы[Текст] /М. Фуко. М. 1999. 480 с.

34. Чугров С.В. Post-truth: трансформация политической реальности или саморазрушение либеральной демократии? [Текст] /С.В. Чугров//Полис. Политические исследования. 2017. №2. С. 42-59.

35. Шестов Н.И. Механизмы «забывания» в структуре исторической памяти [Текст] /Н.И. Шестов //История и историческая память. 2014. № 9. С. 76-89.

36. Шестопал Е.Б.Образы Евросоюза в России: проблемы восприятия [Текст] /Е.Б. Шестопал, В.А. Губченко, Ш.З. Джамалудинов, К.Б. Джгамадзе, И.А. Тумысов //Полис. Политические исследования. 2016. №3. С. 12-24.

37. Шорина И.Н. Политические симулякры глэм-капитализма как средство формирования общественного доверия [Текст] /И.Н. Шорина. //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2011. № 3. С. 406-409.

38. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию[Текст] /У. Эко. СПб, 1998. 432 с.

39. Яноу Д.Фреймы политического: от фрейм-анализа к анализу фреймирования [Текст] / Д. Яноу, М. ван Хульст. Социологическоеобозрение. 2011. Т. 10. №1-2. С. 87-113.

40. Beer D. Power though the algorithm? Participatory web cultures and the technological unconscious [Text]/D. Beer. //New Media & Society, 2009. Vol. 11. №6. P. 985 -1002.

41. Goffman E. Frame analysis: an essay on the organization of experience [Text] /E.Goffman. New York: Harper and Row, 1974. 600 p.

42. Krippendorf К. Content Analysis: An Introduction to its Metodology [Text] / К. Krippendorf. London, Sage Publishers, 2004. 413 р.

43. Landtsheer Ch. de. Function and the Language of Politics. A Linguistics Uses and Gratification Approach [Text] /Ch. de Landtsheer //Communication and Cognition. 1991. Vol. 24. № 3/4. P. 299-344.

44. Lash S. Power after Hegemony: Cultural Studies in Mutation [Text] /S. Lash //Theory, Culture & Society. 2007. №24(3). P. 55-78.

45. Lasswell H. Language of Politics [Text] /H. Lasswell, N. Leites. New York: Harper, 1949. 398 р.

46. Schön D.A.Frame reflection: toward the resolution of intractable policy controversies [Text] /D.A.Schön, M. Rein. New York: Basic Books, 1994. 272 p.