«Калужский государственный педагогический университет им. К.Э. Циолковского» (кафедра педагогики, профессор)

Москва, г. Москва и Московская область, Россия

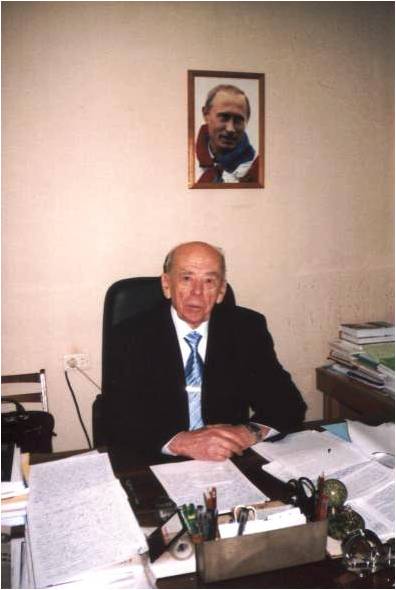

В статье представлены основные вехи биографии и научного пути известного российского ученого, академика РАО, д-ра филос. наук, Георгия Николаевича Филонова.

Академия общественных наук, директор НИИ общих проблем воспитания, академик-секретарь Отделения теории и истории педагогики АПН, главный редактор журнала «Советская педагогика», член правления АСОПиР, советник президента РАО, главный научный сотрудник ФГБНУ «ИИДСВ РАО».

У каждого человека свое предназначение на этой земле. Счастливы люди, которые его нашли. Не менее счастливы и те, кто на своём жизненном пути встретился с такими людьми. К их числу принадлежит мой учитель в науке – Георгий Николаевич Филонов, глубокий ученый, философ, мудрый педагог.

Большое удовольствие и наслаждение писать о человеке, в котором ты не разочарован за годы совместного труда, разных жизненных коллизий и не простых ситуаций, и одновременно, это нелегкий труд, когда пытаешься разобраться, дойти до сути его отношений к миру и людям вообще, и к миру науки, в частности.

Многие бы написали лучше и напишут в будущем еще не раз, по-своему излагая вертикаль его судьбы и жизни в науке. Мое восхождение по этой вертикали ограничивается 20 годами знакомства с этим человеком, в судьбе которого остается много неразгаданного, дающего повод для будущих исследований в науке феномена становления ученого.

Вроде бы всем понятно: без науки невозможно движение вперед. Но, к сожалению, вопреки этой аксиоме от фундаментальной науки подчас ждут сиюминутных результатов, которых не может быть по определению, не осознавая того, что в фундаментальной науке результаты отложены на будущее. Например, в XVI столетии ввели термин электричество, в XVII в. проводились первые опыты и исследования, когда электричество становится изучаемой наукой. В начале XVIII столетия Майкл Фарадей становится автором трактата об электромагнитном поле. Когда его спросили о ценности его открытия, он, смущаясь, предположил вероятность использования результатов исследования в игрушках. Только в последние десятилетия XIX в. физики (на основе предыдущих исследований) обнаруживают существование электромагнитных волн, изобретают лампу накаливания, приступают к передаче электрической энергии на большие расстояния. Потребовалось пять веков последовательно осуществлявшихся фундаментальных открытий, чтобы довести до совершенства знания, без которых было бы невозможно улучшить качество современной жизни [8].

Георгий Николаевич – также яркий представитель фундаментальной науки и ценность его работ в педагогике состоит в том, что все они имеют крепкую философскую основу, которая не раз в будущем еще будет служить основой для решения новых проблем социальной – педагогической теории и практики. Труды Г.Н. Филонова во многом способствуют поиску национальной идеи. В ее поиске важно исходить из духовной истории отечества, обязательно соотнося ее со сложностями современной ситуации. Мысль Георгия Николаевича, высказанная на рубеже XXI в., «через воспитание объединить общество», на мой взгляд, не так проста, но перспективна и дальновидна для такой многонациональной страны, как Россия, которая может объединить народы в решении общих проблем. Что более может объединить сегодня представителей разных национальностей и страт общества, чем воспитание? Ведь каждый гражданин хочет видеть своих детей умными, здоровыми, всесторонне развитыми, доброжелательными, ответственными и успешными!

В трудные годы перестройки, ситуации хаоса и нестабильности, ученый говорит о необходимости совершенствования социума как пространства социальной адаптации человека. «Различные социумы обладают разными возможностями в процессе адаптации, но всякий социум всегда имеет внутренние резервы, педагогически управляемый потенциал. Задача состоит в том, чтобы найти пути их выявления и реализации в практике» [6, с. 22]. Таких масштабных мыслей в работах Филонова Г.Н. много: им всегда предшествует глубокое погружение в фундаментальную науку, не легкую для понимания каждого. Наш современник С.Г. Кара-Мурза указывает на то, что в последнее время непоследовательность мысли, встречающаяся в научных работах, становится своеобразной «нормой». Это не та обычная логическая непоследовательность, а непоследовательность мировоззренческая, идеологическая, трудно разобрать, верит ли человек в то, что говорит или пишет потому, что так ему выгодно. Поэтому так важно находить людей, которым можно доверять абсолютно, невзирая на частные разногласия и несогласия. Мы вообще начинаем подзабывать, что это за тип человека, моральной оценке которого можно доверять [2]. Из многих людей в науке, которым можно доверять, не задумываясь, можно отнести Георгия Николаевича.

Людям свойственно не всегда относиться объективно к тем, кого любишь: идеализировать, обижать, недооценивать... Мнение других людей в определенной мере способно подкорректировать такую оценку. Небольшой опрос коллег, учеников и соратников Георгия Николаевича по науке подтвердил мои предположения относительно деловых и личностных качеств ученого. Сотрудникам Георгия Николаевича задавались одинаковые вопросы: каков он в науке и каков он в отношениях с людьми? Простым перечислением характеристик трудно представить портрет ученого и человека, но некоторые их этих характеристик дополняют образ учителя. Как ученому, Георгию Николаевичу причисляют высокий интеллект, масштабность и гибкость мышления, восприимчивость к новому, принципиальность, ответственность, верность делу, стремление вникнуть в суть проблемы… Как человека его наделяют такими чертами, как активность, позитивность, порядочность, отзывчивость, чуткость, доброжелательность, открытость, справедливость по отношению к людям, к характеристике ситуаций, ориентация в современности и даже толерантность к человеческой глупости…

Из множества дискуссий, в которых он участвовал, не припоминается ни одной, где бы он выступал в качестве носителя истины в последней инстанции. Он имеет свою позицию, но также уважительно относится к позиции другого человека. У Виктора Гюго это выражено формулой: «Меняйте ваши мнения, сохраняйте ваши принципы: меняйте листья, сохраняйте корни» [1]. Результаты опроса пролили свет на причины того, почему в качестве настольных нравственных высказываний у него всегда под рукой цитаты великих людей, например Я.А.Коменского: «Нравственность – золотая оправа ума», «Образованный человек без нравственности опаснее необразованного» и др. Для него это не цитаты, а модель поведения. Оттого и результаты его научных исследований есть продолжение «миротворения», внесения в мир духовной энергии, необходимых ценностей, способных поднять людей на новую ступеньку бытия.

Наверно, не случайно коллеги отмечают его отзывчивость, чуткость, повышенное внимание к человеку, как и не случайно то, что обе диссертации Георгия Николаевича связаны с проблемами всестороннего развития и оптимизации воспитания личности.

Если следовать научному знанию из области антропонимики, многие качества были обозначены его фамилией. Основой фамилии Филонов, согласно научным источникам (Словарь современных русских фамилий (Ганжина И.М.)), Энциклопедия русских фамилий. Тайной происхождения и значения (Ведина Т.Ф.), послужило церковное имя Филон, в переводе с греческого означающего «любимое существо», по другим источникам, «любящий». Стяженная форма Филон от имени Филимон тоже связана с понятием «любить». Бескорыстная любовь к науке, научному знанию и стали предназначением моего учителя. Живой отклик на каждое явление, связанное с наукой, – свидетельство его открытости ко всему новому, активности в ориентации на современность.

Георгий Николаевич из разряда тех, кого по роду занятия следует отнести к интеллигенции, но по духу и происхождению – человек из народа в высоком смысле, который придавали этому понятию лучшие умы разных эпох. Он проникся тем «духом, который живет в нашем народе и содержит в себе всю тайну роста, силы и развития нашей земли». О таких людях А.И. Герцен писал: «Русский народ, однако же, никогда не отдавался исключительно материальным и государственным интересам, а, напротив, постоянно жил и живет в некоторой духовной области, в которой видит свою истинную родину, свой высший интерес. Вот из какого строя жизни нам нужно почерпать и уяснять себе начала для понимания человеческой жизни и отношений между людьми, начала, которыми должен быть внесен лучший смысл в науки нравственного мира... Если мы достигнем, наконец, сознательной самобытности, если пробудится в нас настоящая умственная жизнь, и то непонятное для себя и для других чудище мира, которое называется Россиею, придет к сознанию самого себя» [4].

Откуда берется такая сознательная самобытность, каковы источники ее происхождения? Вспоминаются слова Н.А. Бердяева: «Жизнь есть становление, развитие. Но прошлое продолжает жить, оно не уничтожается, и если бы оно совершенно уничтожилось, то никакого развития не было бы» [7]. Говоря об ученом, не хотелось бы уповать на судьбу… Но если судьба видится многим как начертанность, предзнаменование, то жизнь – другое дело: ее человек делает сам. Судьба моего учителя убеждает, что внутренний мир человека формируется из его отношения к окружающим его событиям. Всегда легче обвинить судьбу в своих неудачах (так проще жить), вместо того, чтобы идти через трудности и препятствия к задуманному шаг за шагом, стремиться к высшему, развиваться, учиться чему-то новому. Вероятно, чтобы быть сильным, надо познать все трудности жизни. Только тогда ты обретаешь духовную силу и сможешь решить любую жизненно важную проблему. Вот и Георгий Николаевич свою жизнь и судьбу брал в свои руки, не отрицая, что на его пути встречались знаковые люди, которые стимулировали его намерения, помогали, воодушевляли примером.

Никогда он не живет прошлым, концентрируя свои усилия и возможности на настоящем. Свое время он использует для реализации своих научных задумок, ищет их в каждодневном общении со своими сподвижниками, преданными науке учениками, отчетливо осознавая, что завтра может и не наступить, «успех – не окончателен, неудачи – не фатальны, значение имеет лишь мужество продолжать (по У. Черчиллю)»[5].

Подняться на уровень высоких обобщений, не искажающих с точки зрения универсальных категорий бытия судьбу моего учителя, хотелось бы мне, заглянув в его прошлое…Что было предначертано и, что было создано волей, трудом и руками человека? В чем черпаются силы и по сей день?

На вопрос о самых счастливых моментах прошлого я предполагала услышать: детство, первая любовь, студенческие годы и т.п., а услышала: учеба в школе. Многие ли из сегодняшних выпускников, у кого папа и мама учителя, дадут такой ответ? Не уверена. Вспоминая этот период, Георгий Николаевич с нескрываемым восхищением вспоминает тех, кто повлиял на его путь в науку, помня их имена и отчества, внешность, черты характера, привычки. Первыми наставниками были, конечно, родители, учительская семья, воспитавшая четырех сыновей, старшим из которых был Георгий. Отец – Николай Александрович (математик), директор школы, награжденный орденом Трудового Красного Знамени, прошедший на фронте всю войну; мама – Мария Алексеевна (учитель начальных классов), награжденная орденом Ленина в числе первых учителей СССР. Яркое воспоминание связано с Андреем Григорьевичем Дыкиным, молодым учителем истории, закончившим Смоленский пединститут, у которого учился Георгий Николаевич с 5-го по 10-й класс в Юхновской средней школе № 1 Калужской области. Это он, по выражению Георгия Николаевича, привязал его к предмету, сопровождая каждую тему яркими фактами, иллюстрациями, пробуждая искренний интерес и любопытство, переросшие впоследствии в интерес к философии. Так начинался на Калужской земле его жизненный путь от учителя до академика.

В непростых жизненных условиях проходило дальнейшее становление его характера, формирование интересов и взглядов на мир. 15 июня 1941 г. прошел выпускной вечер, а уже через неделю окна в г. Юхнове были заклеены на случай якобы предстоящей военной игры… А началась война настоящая! 23 июня проводили отца на Калининский фронт, встреча с ним затянулась до 1946 г. 4 июля из выпускников школ было сформировано учебное подразделение, которое повезли на грузовиках в г. Медынь. Здесь и испытали выпускники первый налет немецкой авиации, почувствовав, что это не игра, а настоящая война.

В районе станции Износки уже проходила линия фронта. В составе 30-й стрелковой бригады, в разведвзводе, Георгий Николаевич прошел свое второе боевое крещение лунной ночью, попав под минометный обстрел во время поиска брода для прохода танков.

Первое ранение в ногу, а потом 2 месяца в госпитале г. Пензы. После госпиталя – училище противотанковой артиллерии. Время учебы в училище запомнилось тяжелой жизнью, скудным питанием. По 12 часов велись тактические занятия. Молодые ребята вместо трактора (не было горючего) таскали на лямках пушки. Но все старались и терпели, скорее бы на фронт: бить врага!

28 выпускников училища после присвоения звания «младший лейтенант» направили в маленький городок Сатка возле г. Златоуст, откуда эшелоном, прибывшим из Дальнего Востока, поехали на Курскую дугу в составе подразделения 107-го Зайсанского стрелкового полка. Первым взводом батареи противотанковой артиллерии командовал Георгий Николаевич, вторым – его дружок по училищу Коля Пучин, веселый паренек из Саратова, которого убило прямым попаданием на глазах у Георгия Николаевича. С горечью он вспоминает о недостроенном окопе Коли на Курской дуге.

Памятно для Георгия Николаевича утро перед Курской битвой, 4 июля 1943 г., когда войска объезжал маршал К.К. Рокоссовский. Никаких пафосных, формальных обращений: «Ну как, ребята, стоять будем? Надо! От этого сражения зависит исход войны!». И ребята старались: отлично сработала артиллерия. На Курской дуге сражались два вражеских дивизиона, которые были созданы специально для испытания новых немецких танков «Фердинанд». Предварительная канонада со стороны Красной Армии предвосхитила победный исход битвы над превосходящим числом и техникой противником с новенькими «Фердинандами».

Битва на Курской дуге для Георгия Николаевича была последней в Великой войне. После тяжелого ранения и контузии в голову его направляют в распоряжение Юхновского райвоенкомата. Так в сентябре 1943 г. он приезжает к маме… «Что мог принести простой солдат в своем вещмешке?», – рассуждал Константин Симонов в своей книге «Разные дни войны», – то, что могло пригодиться в хозяйстве: ножницы, ложки, вилки, посуду и сапожные инструменты» [3]. Главными «трофеями» старшего лейтенанта Филонова были шинель и полотенце.

Немного восстановившись, с нарушенной после контузии речью молодой солдат работает военруком в Солопихинской школе, потом учителем начальной школы, а затем заведующим начальной школой. Организаторские и педагогические способности молодого фронтовика не могли остаться не замеченными, через два года в

Калужский обком партии (1948–1957 гг.) – тоже памятная веха в жизни Георгия Николаевича. Учеба и работа в качестве инструктора, лектора, завсектором Калужского обкома КПСС развивали упорство и нестандартность мышления, умение мыслить масштабно. Все эти качества были обнаружены и развивались дальновидными педагогами школы (Соловьевым В.В. – преподавателем диамата и истмата, Беляковым С.Т. – преподавателем истории КПСС), которые продолжали углублять его интерес к истории и философии, общение с которыми ученый до сих пор хранит в своей памяти.

Судьба продолжала странным образом готовить его к трудному пути в науке. Осенью 1949 г. на уборке картофеля он сильно простудился. Последующие полтора месяца в санатории Крыма «Коммунары», где он восстанавливался после лечения туберкулеза легких, подарили ему много знаковых встреч. Среди них встреча с Василием Васильевичем Новиковым, заведующим кафедрой литературы и искусства в Академии общественных наук при ЦК КПСС.

В 1957 г. Георгий Николаевич поступает в академию, где добротно осуществлялась подготовка специалистов самых разных отраслей знания. Прекрасные учителя – светила отечественной науки, имеющие широкую известность в стране и за рубежом, сопровождали его научное становление: Глезерман Б.Е. – руководитель кафедры диалектического и исторического материализма, специалист по социальной философии; Дынник М.А. – специалист по истории древнегреческой философии, лауреат Государственной премии СССР; Розенталь М.М. – философ, специалист в области диалектической логики, социальной философии и истории отечественной философии; Кедров Б.М. – специалист в области материалистической диалектики и философских вопросов естествознания. Все имена и отчества отпечатаны в памяти Георгия Николаевича и сохранены без помощи всяких флэш-карт.

С 1 июня 1970 г. Георгий Николаевич работает в системе Академии педагогических наук (АПН) СССР. По инициативе ЦК КПСС ему предлагают сформировать Институт воспитания в АПН. Так под его руководством возник новый институт – Институт общих проблем воспитания, директором которого он был до 1982 г. Затем следовали 13 лет работы в должности академика-секретаря и по совместительству главного редактора журнала «Советская педагогика». Он стал главным редактором журнала в то время, когда застой в стране сменился политическими и социально-экономическими потрясениями. В трудные годы перестройки проявилась гражданская позиция Георгия Николаевича, помог его человеческий, исследовательский опыт, профессионализм в сохранении лучших традиций издания журнала, его роли как важнейшего источника информации для широкого круга научно-педагогической общественности. Педагогика, как и другие области знания, нуждалась в новом мышлении, в концепциях, способных преобразовать практику, преодолевая догмы консервативного мышления. Редколлегия ставила своей задачей определение научно-исследовательских приоритетов в развитии школы и образования, путей перестройки педагогической науки, критической оценки сложившегося фонда идей, возвращение незаслуженно забытого педагогического наследия. Журнал «Советская педагогика» сохранил научно-объективную оценку наследия выдающихся представителей отечественной педагогики – А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского в тот период, когда требовалось «подпеть голосу сильного» в угоду перестроечной моде. Эта благодатная традиция оставляет журнал «Педагогика» и сегодня, в год его 80-летия, эталоном культуры научного мышления, уважительного отношения к авторской позиции в сочетании с принципиальностью, непринятием псевдонаучности, а публикация в нем делает честь автору.

Курс на преодоление догматических установок в оценках образовательных явлений и процессов прошлого и настоящего, на развитие диалога с представителями разных философских и педагогических направлений в России, ближнем и дальнем Зарубежье – основная черта научной биографии ученого. Его научная судьба – пример многолетнего добросовестного служения отечественной науке, интересам российского государства. Общий трудовой стаж Георгия Николаевича превышает 73 года, из них более полстолетия – научно-педагогическая деятельность в качестве директора Института общих проблем воспитания АПН СССР с 1970 по 1982 гг.; в 1983–1991, 2003–2007 гг. – академика-секретаря Отделения философии образования и теоретической педагогики, главного редактора журнала «Педагогика», главного научного сотрудника Государственного НИИ семьи и воспитания РАО, заведующего лабораторией гражданского воспитания; с

С

Сегодня свой жизненный рубеж ученый отмечает большими достижениями: им опубликовано более 200 научных работ (монографий, брошюр, пособий, статей), часть из которых опубликована в Германии, Польше, Болгарии, Китае, Монголии, изданиях ЮНЕСКО. Он обладатель 19 государственных наград, заслуживший свои звания и регалии своим трудом и бескорыстной преданностью науке!

Доктор философских наук (1978), профессор (1979), действительный член РАО (1982), лауреат премии Президента и Правительства Российской Федерации, обладатель медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» – Георгий Николаевич является одним из крупнейших в России специалистов в области педагогики, внесший большой личный вклад в решение многих проблем педагогической науки.

Л.И. Брежнев вручает Г.Н. Филонову орден (1971 г.)

За годы работы в Российской академии образования под его руководством осуществлялись фундаментальные исследования по четырем стратегически актуальным направлениям развития философско-педагогической теории: целостный теоретико-методологический анализ условий и факторов оптимизации современного воспитательного процесса; разработка социально-педагогической теории и ее интеграция в смежных отраслях социальных наук; исследование ресурсов и направленности технологий образовательно-воспитательной деятельности по формированию гражданственности как интегративного качества личности; научно-методическое обеспечение программирования гражданского воспитания в обновленном социуме.

По направлениям исследований научной школы академика Г.Н. Филонова подготовлены фундаментальные исследования и прикладные разработки (монографии, пособия, статьи в научных журналах и др.) по проблемам воспитания личности, формирования мировоззрения учащихся, социализации личности, теории и методологии социальной педагогики, социальной политики. Важнейшие из них: «Воспитание личности школьника» (1985), «Воспитание гражданина в школе» (1990), «Воспитание в российском обществе: тенденции теории и практики» (2000), «Воспитание как социально-педагогический феномен. Стратегия развития» (2001), «Воспитательный процесс. Методология и стратегия развития» (2012) и др.

Ряд актуальных начинаний в педагогической науке возник благодаря его поддержке, усилиям и твердой позиции: теоретическое и практическое возрождение социальной педагогики в 90-е годы, развитие методологии социальной работы, становление гражданского воспитания. Цикл его публикаций в журналах «Педагогика», «Социальная работа», «Воспитание школьников», «Известия Российской академии образования», «Вопросы философии», «Образование в современной школе» по теоретико-методологическим проблемам воспитания как открытой целостной системы отражает общий подход к педагогической науке, основанный на глубоком философском фундаменте. Его труды являются настольными книгами начинающих и известных исследователей в области педагогики.

Г.Н. Филонов на заседании диссертационного совета

Множество дел и общественных нагрузок не помешали Георгию Николаевичу уделять особое внимание подготовке научной смены. Под его научным руководством успешно защищено 46 кандидатских и докторских диссертаций. К нему по сей день тянутся все, как к источнику мудрости, его советами дорожат, общение с ним считают честью, а сотрудничество – редкой удачей в жизни. Он – чуткий наставник, для которого важнейшими требованиями выступают: самостоятельность научного поиска, безукоснительная грамотность, корректность и научная этика в изложении результатов исследования. Ученые, прошедшие научную школу академика Г.Н. Филонова, успешно трудятся в научных центрах и вузах России, стран ближнего зарубежья, бережно сохраняя и воплощая эталон человеческого общения и научной самоотдачи, который передал им Учитель. Сегодня у Георгия Николаевича целая плеяда учеников, он привык называть их только по именам, вероятно, сохранилась привычка хорошего учителя. Среди них известные сегодняшней науке имена: Простов М.П. – известный московский краевед; Метлик И.В. – специалист в области духовно-нравственного воспитания; Кузнецова Л.В., Шингирей Т.А., Савотина Н.А. – специалисты в области гражданского воспитания; Рогова Р.М. – специалист по вопросам формирования мировоззрения школьников; Невская С.С. – известный макаренковед; Кульпединова М.Е. – специалист по детскому общественному движению, ныне заместитель начальника Управления координации научных исследований при Президиуме РАО, и многие-многие др. В годы учебы в аспирантуре всех поражала глубина профессиональных познаний и размышлений Георгия Николаевича, его интеллектуальная щедрость, готовность помочь другим. Все, кто с ним общался и общается сегодня, называют себя его учениками, продолжают учиться у него принципиальности во взглядах, ответственности, скромности и доступности в общении.

Г.Н. Филонов с докторантами

По мнению Георгия Николаевича, главное в научном труде – отыскать проблему, которая таит потенциал для практики. Это большое наслаждение понимать, что твой труд нужен, поможет другим людям, подтверждая, что ты живешь не напрасно.

Я много думала над тем, что заставляет этого человека не уходить на покой и работать в таком зрелом возрасте? Расхожее мнение убеждает, что это надо сделать вовремя, чтобы подольше пожить, позаботиться о здоровом отдыхе. «Нет, бытовое однообразие, – как выразился он, сведет на нет смысл моей жизни, ускорит то, о чем не мечтают… Занятие научной работой позволяет использовать запас энергии, и отказываться от него преждевременно – бессмысленно. У меня нет искусственного насилия над собой. Внутренне я достаточно мотивирован, чувствую по своему миропониманию процессы, происходящие в системе образования. Они не могут не вызывать интереса. Вот, например, появляется Программа «Москва – город образования», разве это может вызывать безразличие? Понять, в чем глубина процессов системы, которую обозначили в Москве на новом витке информационной работы».

Не застал Георгия Николаевича врасплох и вопрос о «друзьях в науке». На чем основывается такая дружба и за счет чего она держится десятки лет? Было названо много фамилий, все они обладают и обладали широкой общей и научной эрудицией. Назову лишь те, которые слышала многие годы: Равкин З.И. – замечательный историк педагогической науки, Борисенков В.П. – культуролог, действительный член Российской академии образования, Малькова З.А., основная сфера научных интересов которой – сравнительная педагогика, известный автор учебных программ и пособий для учителей в области сравнительной педагогики, Разумовский В.Г. – физик, академик РАО, главный редактор журнала «Физика в школе» (1965–1992 гг.). Общие интересы, забота о будущем науки, преданность ей, профессинализм – объединяли этих людей многие годы.

Неутомимый труд, неиссякаемая энергия, преданность любимому делу, увлечённость новым, требовательность к себе и внимание к окружающим – качества, которые принесли Георгию Николаевичу любовь и заслуженный авторитет, уважение и благодарность коллег, учеников и всего научного сообщества.

Уважаемый Георгий Николаевич, пусть сегодняшняя дата, достойная уважения, не станет заключительной чертой Вашей научной судьбы. Пусть в жизни на фоне перемен в академии, стране и мире по-прежнему неизменными остаются уважение к Вам коллег, любовь близких и дорогих вам людей! Все мы, Ваши коллеги и ученики, от всей души желаем Вам сохранить присущий Вам оптимизм и творческую увлеченность в реализации намеченных планов и замыслов! Пусть Ваша вдохновенная душа, Ваши мудрость и оптимизм направляют и стимулируют нас к творческой деятельности на благо российской науки! Пусть лучшим подарком сегодня станет для Вас – роскошь продолжения занятий наукой!

1. Избранные цитаты и афоризмы В. Гюго. http://millionstatusov.ru/aut/gugo.html

2. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От Великой Победы до наших дней. - М., 2005.

3. Симонов К. Link:http://novosti-n.org/analitic/read/1235.html

4. Страхов Н.Н. Борьба с западом в нашей литературе. Герцен. http://dugward.ru/library/strahov/strahov.lit_gercen.html

5. Уинстон Черчилль. Цитаты и высказывания Уинстона Черчилля.http://greatwords.org/authors/260

6. Филонов Г.Н. Социальная педагогика. Управляемый потенциал и прикладные функции. - М.: ЦСП РАО, 1995.

7. Царькова Л. Русская идея. Николай Бердяев: http://www.proza.ru/2013/08/19/1515

8. http://lediznaet.ru/deti/mir-znanij/kogda-i-kto-izobrel-elektrichestvo-pervym.html